编者按:配先查-官网

改革风正劲,济宁勇争先。在山东进一步全面深化改革之际,济宁锚定“事争一流,保持全省第一方阵”,以“敢担当、勇争先”之姿,聚焦重点领域系统集成、持续突破,奋力谱写中国式现代化济宁篇章。

凤凰网山东特推出“向新求实看济宁”系列报道,聚焦济宁在进一步全面深化改革中的创新实践,从文化“两创”引领、为民服务增效、营商环境优化等方面,展现其以改革破解发展难题、增强内生动力的担当与成果,见证济宁发展新步伐。

打开凤凰新闻,查看更多高清图片

“改革创新”是今年山东“新春第一会”上的关键词。山东将改革创新视为高质量发展的关键变量和最大增量,坚定不移向改革要动力、向创新要活力,为现代化强省建设注入澎湃动能。

济宁做出积极努力。通过深化“高效办成一件事”改革、创新法治保障机制、强化区域协同发展等一系列务实举措和机制创新,济宁持续优化营商环境,为企业提供更加优质高效的服务环境,从而打造区域发展共同体。

在不断深化改革下,济宁营商环境评价连续六年居全省第一档,政府职能转变成效居全省第一位次,“一件事”落实率、事项网办率、进驻中心率、政策解读率、优化营商环境成效等5项指标均为全省第1,成为全省改革攻坚的生动实践。

政务改革与服务提升,企业办事更高效

近年来,济宁将“高效办成一件事”作为优化政务服务的重要抓手,2025年取得了显著成效。截至8月,2024年国家确定的两批21个“一件事”已全部上线运行,2025年第一批12个“一件事”中已有8个上线运行。

这些改革使平均申报材料缩减73%、审批环节缩减85%、办理时限缩减87%。济宁创新的“‘一地创新、全省复用’助力‘高效办成一件事’高效落地快速推广”经验做法获全省推广。

营商环境的优化,本质上是对企业的高效服务,济宁聚焦企业发展中的痛点难点,创新推出“企事有解”服务模式,通过建立高规格民营经济座谈会制度、领导干部定点联系机制、“运河儒商会客厅”等多样化沟通渠道,打通政企交流“最后一公里”。

线上则依托“爱山东·济易办”平台开设企业家专区,线下开展“宜企同行”专项行动,济宁构建起“网络化”“一对一”帮包体系,实现走访企业22.6万户,解决各类诉求1600余条。

在县区层面,兖州区聚焦农机注册登记“进城难”问题,创新推出农机“一件事”集成服务;太白湖新区全面完成政务服务事项标准化提升,确保全区范围内“无差别受理、同标准办理”,还创新推出“N合一”连锁门店集中审批模式,申报材料精简60%以上,审批时限压缩80%;济宁经开区,推动“信用+承诺+容缺+帮办代办+远程勘验”建设,最大限度帮助企业破解土地、资金、能耗等资源要素瓶颈制约。

企业在这场深化改革中是主要的获益方,鲁冉光电(微山)有限公司在提升年产,扩充设备时遇到资金难题,微山县市场监管局了解到企业的困难后,设立企业服务专职联络人一对一精准对接,协助企业完成确权登记的数据资产,成功帮企业融资181万元。

类似这样的案例不胜枚举。

济宁在政务服务改革上不遗余力,各区县攥指成拳,将优化营商环境摆在突出位置,全力打造“企事有解”服务模式,使得营商环境便利度连续6年稳居全省第一方阵。

法治环境持续优化,营商环境更透明

济宁将法治保障作为优化营商环境的重要支撑。2025年上半年,全市涉企行政检查同比下降39.86%,行政处罚数量、金额分别同比下降32.48%、58.13%,同时行政执法社会满意度同比提升1.35%。

济宁全面推进涉企行政检查“一张网”建设,创建“鲁执法”平台账号24479个,推动行政执法部门依托平台开展入企检查,严格落实“入企必扫”要求。通过“事前备案、计划匹配、扫码入企、事中留痕、事后评价”的全流程管理,确保涉企检查全程透明可追溯,全市扫码率和企业满意度评价均达到100%。

纪检监察机关则充分发挥监督保障作用,运用“室组”联动机制,压实各级党组织和相关职能部门的主体责任和监管责任。市纪委监委在全市14个县(市、区)选取38个具有代表性的民营企业和重点项目作为营商环境监测点,建立定期联系、问题报送和处理工作机制,通过问题直报、一线调研等方式,确保企业反映的问题能够直接送达纪检监察机关。

法治环境的优化,是为了更好地服务企业发展。位于济宁泡宝产业园的百鸥电子商务公司因对《广告法》不熟悉,此前夸大宣传的情况时有发生,给企业带来不良影响。任城区司法局主动上门为他们送上了“一业一册”依法经营指导清单,对该公司的电商产品宣传文案逐字逐句进行了修改,帮助企业避免了可能因不了解法律而面临的处罚风险。

此外,济宁还创新制定政商交往“三张清单”:“正面清单”鼓励公职人员大胆履职、担当作为;“负面清单”明确政商交往红线底线;“引导清单”规范企业经营行为,促进政商关系“亲”而有度、“清”而有为。

要素配置创新突破,产业发展注入新动能

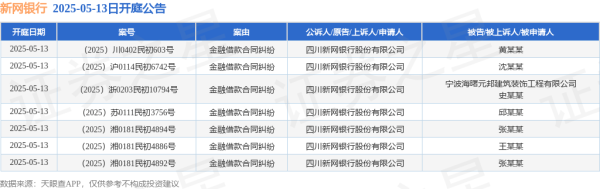

在数据要素市场化配置方面实现重要突破,今年以来,济宁有5家企业通过数据资产质押获得银行授信3082万元,累计开发数据产品53个,数据交易规模突破2亿元,标志着数据从无形资源向有形资产的转化取得实质性进展。

济宁还创新搭建的“运河儒商会客厅”平台,让企业有事找市长,市长照单全收解难题的思维深入人心。企业表达诉求,市政府将其纳入“新一代信息技术产业链专班”系统推进,高效帮助企业对接需求,实际性地帮企业解决难题。

各县市区积极发挥自身优势,为企业营造优质营商环境。邹城市太平镇构建全链条服务体系,全面推行首席服务员制度,组织机关干部深入各类经营主体走访调研,主动收集并高效解决企业诉求。

当地着力培育高端装备、生物制造、新材料、现代港航物流四个百亿级产业板块,打造全国最长的千亿级煤基化工产业链。总投资341亿元的37个省、市级重点项目进展顺利,预计年内可实现产值100亿元,培育规上企业20家。

任城区则积极开拓国际市场,组织企业参加广交会、莫斯科国际建材展等国内外展会15场,引导企业围绕高端装备、特色农产品等优势产业打造外贸优品,提升产品知名度,1至5月,任城区货物进出口总额达到53.5亿元。

在区域协同方面,济宁积极推动“五链融合”发展,促进产业链、人才链、教育链、创新链、金融链深度融合。通过建立工作会商机制和诉求响应办法,目前收集产业链需求203条,已解决114条。人才链联合产业链出台《济宁市“校企双聘”重点产业博士专引计划实施方案》,金融链联合产业链和创新链出台《济宁市重点项目(企业)融资保障机制工作方案》,形成了多维支撑体系。

济宁营商环境的改革实践,创新之处在于构建了“政企协同生态系统”,将政务服务、法治保障、要素配置和产业发展有机融合,形成了相互促进的良性循环。

尤为值得称道的是,济宁改革不是简单的“放权”,而是精准的“赋能”。通过“企事有解”服务模式和“五链融合”机制,政府既当好了企业的“服务员”,又扮演了产业发展的“设计师”。数据要素市场化配置的突破性进展,更体现了济宁在前沿领域的创新胆识,让无形数据产生有形价值。

引进来不是目的,服务好、发展好才是根本。济宁在优化营商环境方面做出的努力,为新时代高质量发展提供了可复制、可推广的区域实践范式。这份改革答卷,正在京杭大运河畔书写出崭新的时代画卷。

(凤凰网山东 贾明亮)配先查-官网

富明证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。